Le fossé ne cesse de se creuser entre les producteurs camerounais et les chaînes de télévision locales. Alors que les créateurs investissent de lourdes ressources pour développer des séries et films de qualité, plusieurs d’entre eux dénoncent un manque de considération de la part des diffuseurs nationaux. Le réalisateur et producteur Ebenezer Kepombia a récemment réagi à la problématique sur NAJA TV.

Un marché dominé par les diffuseurs étrangers

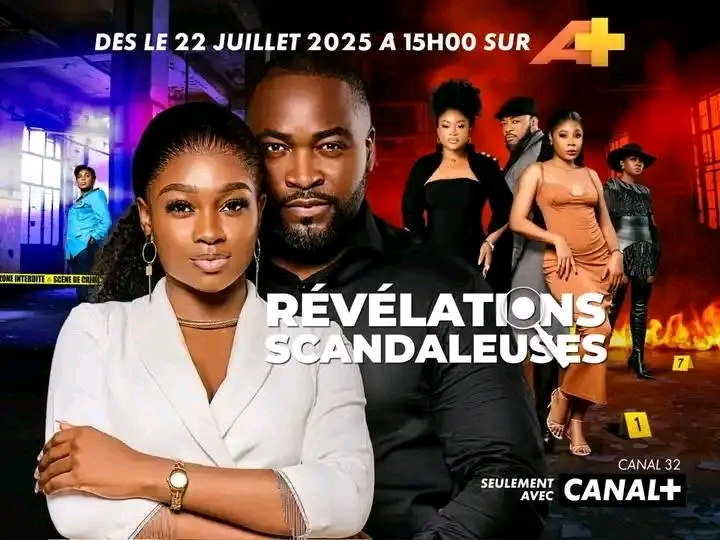

Pour Ebenezer Kepombia, le désintérêt des chaînes locales pousse de nombreux créateurs à se tourner vers l’international. Contrairement au Cameroun, certaines télévisions étrangères adoptent un modèle de pré-achat : elles commandent les œuvres avant même leur tournage, assurant ainsi leur financement et leur diffusion. « On a dépassé l’époque où l’on produisait d’abord pour ensuite aller présenter aux télévisions », a-t-il expliqué. Résultat : plusieurs séries camerounaises sont visibles sur des antennes ivoiriennes, sénégalaises ou congolaises, mais absentes des écrans nationaux.

Des conditions jugées défavorables aux créateurs

Les producteurs dénoncent également des pratiques locales peu adaptées. Beaucoup de chaînes exigeraient la diffusion gratuite, considérant que la visibilité offerte suffit comme forme de rémunération. « Une série n’est pas une chanson. On ne peut pas investir lourdement et venir la donner gratuitement », a insisté Kepombia.

Dans certains cas, les diffuseurs demanderaient même aux producteurs de chercher eux-mêmes des annonceurs pour financer leur passage à l’antenne, une démarche que les professionnels jugent « insultante », rappelant que la recherche publicitaire relève du rôle des services commerciaux des télévisions.

L’option numérique et l’exil stratégique

Dans ce contexte, plusieurs réalisateurs se tournent vers des alternatives numériques comme YouTube. Ils y diffusent leurs longs-métrages et séries de façon indépendante, espérant générer des revenus via la monétisation. Si cette autonomie reste exigeante, elle offre au moins une forme de rentabilité et de liberté de diffusion.

Parallèlement, l’exportation culturelle devient un choix stratégique : faute de débouchés locaux, de nombreux producteurs privilégient désormais les chaînes panafricaines ou internationales, où leurs créations trouvent plus facilement un public et un financement.

Mais plus inquiétant encore, certains producteurs accusent des télévisions locales de pirater leurs œuvres. Des films et séries se retrouvent diffusés sans accord formel ni rémunération, aggravant le sentiment d’injustice déjà vécu par les créateurs. Un phénomène qui, selon eux, illustre non seulement l’absence de cadre juridique efficace, mais aussi le peu de respect accordé à leur travail sur le marché national.

Ces pratiques traduisent un malaise persistant qui fragilise le cinéma camerounais.

Elsa Daniele Monti